MARCEL MAGE

Membre de l'Association Culturelle Lérysienne

EGLISE SAINT OUEN DE LERY

2000

- EGLISE SAINT OUEN DE LERY -

+o+o+o+o+o+o+

L'église de notre village est classée comme monument historique du 12ème siècle en ce qui concerne sa tour carrée et son clocher, le transept et le chœur. Elle a été construite entre 1130 et 1160.

Avant le 12ème siècle il devait exister déjà, sur le même emplacement, une première église qui, selon des documents d'archives, aurait été donnée, en 1018, par le duc de Normandie Richard II à l’importante abbaye Saint Ouen de Rouen . Il est possible que ce soit sur ses fondations que fut érigée l’église existante .

- Aspect général de l'édifice -

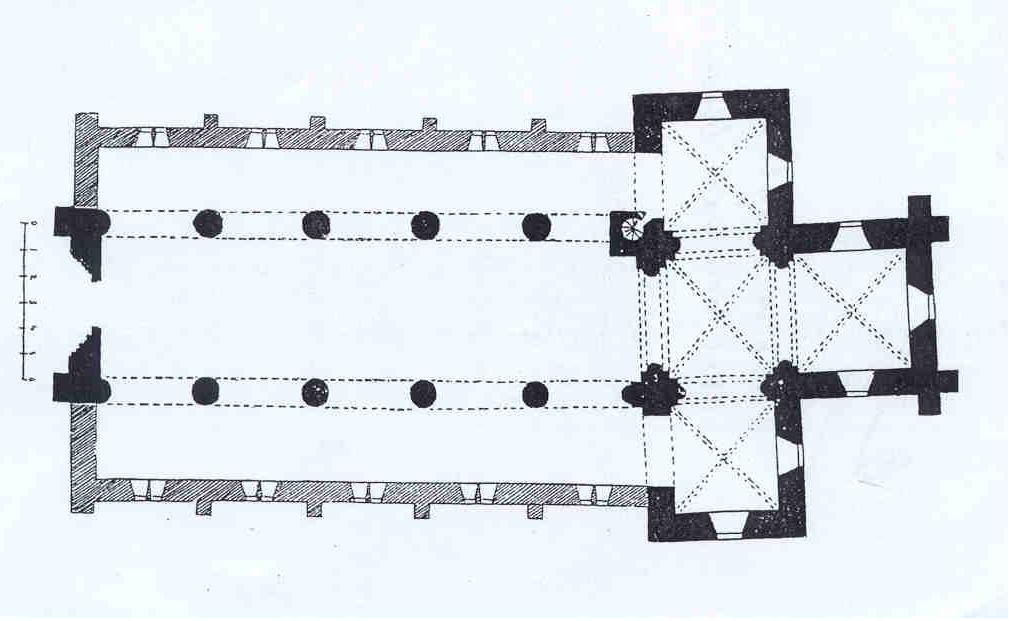

C’est une église romane de style normand, bâtie d’un seul jet, dédiée à Saint Ouen , grand évêque de Rouen au 7ème siècle . Clerc canonisé Ouen était compagnon de Saint Eloi et conseiller comme lui à la cour du roi Dagobert qui séjournait assez souvent dans son château fortifié du Vaudreuil. Cette église en forme et en position de croix christique comprend une grande nef flanquée de deux bas-côtés, un transept et un chœur à chevet droit. Le carré du transept est surmonté d’une tour carrée formant lanterne, à laquelle est accolée une tourelle qui renferme l’escalier permettant d’accéder à l’étage supérieur et au clocher. Ce dernier n’a été posé, avec sa flèche, qu’au 16ème siècle . Sa charpente, que l'on peut voir, est remarquable. On observe que, selon une disposition très fréquente au Moyen Age, dont on ne s'explique pas la réelle signification symbolique, l'axe de l'édifice est brisé (voir le plan) dès l'entrée du transept . Il en résulte à partir de ce point une légère déviation vers l'ouest . Pour Taylor et Nodier dans Les Voyages Romantiques de 1840 : " Ce monument modeste comme les mœurs du peuple simple pour lequel il a été construit se fait remarquer par une ordonnance noble et sévère . C'est le génie de l'architecture romane , mais réduit à d' humbles proportions et dépouillé d'ornements ."

Dans son ouvrage de 1903 sur l’église de Léry Emile Chevalier, vicaire à Pont de l’Arche, fait état d’une controverse sur les conditions de construction de cette église au 12ème siècle. Selon certains il n’y aurait pas à l’origine de bas-côtés. Selon lui, vu les dimensions, en particulier la petite largeur de la nef – 5 m 50 -, cette église n’a pas pu être construite sans bas-côtés. Aucune église du 12ème siècle, dépourvue de bas-côtés a, d’après lui, si peu de largeur. Les cinq arcades de la nef, que l'on découvre à l'intérieur, reposant sur des piliers cylindriques, et communiquant avec les bas-côtés, existeraient donc depuis l’origine, avec un mur continu en sous sol reliant entre elles les bases des colonnes.

Il existe donc une autre hypothèse qu'Emile Chevalier a réfuté, selon laquelle la nef n'aurait comporté à l'origine ni arcades, ni piliers , ni bas-côtés, mais simplement deux grandes murailles de belle épaisseur ajoutées, peut on penser, aux vieilles murailles du 11ème siècle et dotées de quelques ouvertures éclairant l'intérieur. Plus tard, qui sait quand, il aurait été entrepris de percer les cinq arcades et de confectionner des piliers dans la masse des murs existants. On peut constater que la grosseur de ces piliers correspond sensiblement à l'épaisseur des murs. Leur structure hétérogène découverte à l'occasion de travaux indispensables de consolidation peut aujourd'hui accréditer ce point de vue . On se rend bien compte qu'il ne s'agit pas, comme on pouvait le croire, de piliers solidement construits en pierre de taille pour supporter l'édifice. Ce serait seulement de gros pans de murs aménagés et cylindrés à cet effet qui font office d'éléments porteurs . Et il n'est pas interdit de penser qu'une autre partie importante de ces mêmes murs se trouve enterrée pour constituer le soubassement de tout l'ensemble . Ces piliers n'auraient donc pas de " bases enfouies sous le pavage " comme l'a supposé Emile Chevalier et le " mur en continu qui relie les colonnes " ne serait autre, dans ces conditions, que la partie basse de l'édifice . On peut s'imaginer aussi, dans cette optique, que le sol de l'église était primitivement en contrebas assez profond par rapport au niveau de l'extérieur, et qu'il fallait sans doute, pour y accéder, descendre quelques marches. La grande quantité de résine synthétique qu'il a fallu injecter ( 1987 et 90 ) dans chacun des deux piliers situés près de l'entrée pour les consolider conforterait bien l'hypothèse en question ." Quel est l'appareil de ces colonnes? " s'interrogeait Emile Chevalier. " On a tellement prodigué sur toutes les surfaces intérieures les enduits de plâtre et de mortier, les peintures à l'huile et à la colle , que je ne saurais répondre positivement. D'après les renseignements recueillis il paraîtrait que les pierres de ces colonnes sont de petites dimensions et très irrégulièrement taillées " . On reste encore aujourd'hui sans réponse en découvrant, sous les enduits craquelés, un simple revêtement en briques qui cache on ne sait quel matériau .

S'agissant de l'existence ou non des ailes latérales à l'origine, on ne manque pas de s'interroger sur la présence à l'extérieur de l'aile occidentale du transept, d'une ancienne fenêtre romane que cache en partie la toiture du bas-côté

Il est évident que la grande nef et les bas côtés ont subi au cours des siècles des transformations et des restructurations profondes, notamment aux 16ème et 17ème siècle. N'est-ce pas de cette époque que daterait la gravure tirée du livre de Taylor reproduite dans une lithographie de 1824 montrant une église de Léry avec nef pourvue de sept piliers, sans ouverture dans le haut des murs, sans chaire ni autre mobilier, au sol pavé de grandes dalles en pierre, avec statues accrochées au dessus des piliers, et qui laisse perplexe ? S'agissait-il d'un quelconque projet, ou d'une vision d'artiste ? Ce qui par contre est certain, c'est qu'en 1843 il a été question de réduire à trois travées la longueur de la nef . Les travaux étaient commencés et ne furent suspendus que sur l'initiative du maire qui, dit Chevalier, " Ignorait-il peut-être le service qu'il rendait à l'archéologie, en dénonçant l'acte de vandalisme qu'on allait commettre ? En tout cas son nom mérite d'être conservé . Il s'appelait Doutté ." Mais n'existait-il pas, malgré tout, à cette époque, une menace sérieuse de déstabilisation de quelques piliers ?

Les derniers travaux importants conduisant à la configuration actuelle ont été exécutés au 19ème siècle dans les années 1873-74, sur les bas-côtés et la façade occidentale. Au cours de ces travaux la toiture des collatéraux a été abaissée pour permettre la réouverture des fenêtres de la grande nef qui, selon le contexte antérieur n’apparaissaient pas de l’extérieur.

Il ressort que la structure et la couverture des petites nefs a varié à plusieurs reprises. La dernière est assez récente. La toiture en zinc, de forme arrondie, qui les recouvrait depuis la transformation de 1874 a été remplacée en 1986 par le toit actuel, en ardoises à deux pentes, beaucoup mieux en harmonie avec l’ensemble de l’édifice. Les fenêtres géminées soi- disant romanes sur des murailles élevées au 15ème ou 16ème siècle, sont de construction relativement peu ancienne . Elles ont remplacé vers 1843 les anciennes fenêtres de différentes formes qui s'apparentaient au style gothique de leur époque .

On peut observer la richesse de l’ornementation des corniches de la grande nef, avec leurs nombreux modillons sculptés. Elles ont été remaniées et fort bien restaurées en 1884-85 sur le modèle des corniches du chœur, du transept, et du 2ème étage de la tour. Il faut admirer aussi les six arcatures avec pilastre qui ornent chaque face du 1er étage de la tour ainsi que, au dessus, les arcatures centrales encadrant deux petites fenêtres, le tout formant une composition architecturale assez remarquable .

La construction enveloppant le chœur pour former sacristie n’est pas très ancienne . Elle résulte des travaux de 1884 et remplace deux petits édicules en pierre et moellons qui flanquaient les murs latéraux et devaient remonter au 17ème siècle En 1935 on y a ouvert une porte sur l'emplacement d'une fenêtre, par mesure de sécurité, sans nuire à la cohérence de l’édifice qui ne comportait jusque là que la seule entrée du portail en façade.

Le clocher, longtemps dressé de guingois, fut foudroyé, incendié, décapité en 1962. Il a été restauré seulement en 1978. En 1987 un violant orage a aussi causé à la tour et à sa tourelle d’importants dommages qui ont provoqué sur-le-champ l’installation de grands échafaudages, et ont conduit à une restauration très fidèle de cet ensemble. Les travaux ont été réalisés en plusieurs tranches par la Direction des Bâtiments de France pour la somme de 4 millions de frs, dont 25% à la charge de la commune. Il se sont échelonnés sur sept ans. On ne peut qu’admirer aujourd’hui la belle apparence qui en résulte. L’installation de projecteurs ne fait, en nocturne, que l ’intensifier en faisant ressortir la blancheur de la pierre et la pureté des lignes.

Il y a dans le clocher trois grosses cloches qui ont reçu chacune un nom de baptême, celui de leur marraine : Louise Célestine en 1886, Joséphine Esther en 1883, Marie Georgette Valentine en 1892. Lors de la restauration du clocher l’église a perdu son cadran d’horloge. Avec un appareillage électromécanique elle continue malgré tout à sonner les heures, les quarts et les demies.

Un beau portail roman en plein cintre, sans linteau ni tympan, orne l'entrée de l'église. La plupart de ses sculptures, rongées par le temps, ont dû être remplacées au cours de la restauration exécutée en 1873-74 . Mais une photographie prise avant les travaux a permis de constater une reproduction assez fidèle des motifs d'origine. Son ornementation est assez variée tout en restant simple. Une ceinture ornée d'étoiles encadre le portail. Les trois colonnettes de chaque côté ont un chapiteau sculpté comportant des feuilles plates lancéolées.

Nous voyons aussi sur plusieurs rangs ce qu'on appelle des bâtons rompus et des chevrons harmonieusement façonnés dans la pierre. Il n'en résulte dans l'ensemble aucune monotonie grâce à leur disposition différente dans chaque rang. Les trois fenêtres percées au dessus du portail sont du même style, assez richement sculptées. Les deux fenêtres du chevet des bas-côtés sont une reconstitution du 19ème siècle antérieure à la restauration du portail. Elles remplacent deux petites lancettes de l'art gothique visibles dans les anciennes vues de la façade . Une lithographie de 1824 montre, en avant du portail, un assez joli porche en bois, comme cela fut le cas fréquemment dans les églises normandes. Cette construction a depuis longtemps disparu .

Le cimetière et sa croix -

Comme dans la plupart des campagnes le cimetière était, à l’origine, autour de l’église. Il fut supprimé en 1872. La croix qui était au centre, côté ouest, a été enlevée après une première restauration en 1875, pour être placée entre le presbytère et le porche d’entrée, un très beau porche en bois, usé par le temps, et qui n’existe plus. Mention de cette restauration est portée sur le socle. Des actes de vandalisme ont nécessité une nouvelle remise en état en 1992, très bien réalisée. Elle a fait à cette occasion l’objet d’un nouveau déplacement pour répondre à un problème de circulation des voitures.. Cette croix est une œuvre sculpturale du 14ème siècle. Elle est dite hosannière. Elle comporte dans sa partie basse, au dessus du socle, d’un côté un bénitier, de l’autre un pupitre. C’est devant elle qu’étaient dites les lectures qui accompagnaient la bénédiction des Rameaux, précédées et suivies par le chant d’Hosanna Filio David, d’où le nom d’hosannière donné à ce type de calvaire.

- Intérieur de l'église -

L’intérieur de l’église ne manque pas d'un certain intérêt. Son équipement est, peut-on dire, assez normal. Les fonts baptismaux en pierre, sculptés et peints, près de l’entrée, datés du 16ème siècle, sont classés par les Beaux Arts comme œuvre de la Renaissance . Dans les allées de la nef centrale et des nefs latérales les bancs en forme de boxes relèvent d’une mode pas très attachante. La chaire attribuée au règne de Louis XV, le confessionnal, et le banc d’œuvre plus récent, sont joliment sculptés. Le grand crucifix en bois au dessus du banc d’œuvre a été sculpté par un artiste Lérysien , Claude Bolard qui l’a offert à l’église en 1960.

Les statues des saints fixées en hauteur, au dessus des piliers pour la plupart, dans la grande nef, et sur les bas-côtés, constituent un ornement classique. Certaines, dans la grande nef, sont des œuvres datant du 17ème siècle, en pierre sculptée et peinte d'estimable qualité.

|

Saint Ouen |

Saint Eloi ( 588-660 ) |

Saint Taurin |

Chancelier de Dagobert Trésorier de Dagobert Contemporain de Dagobert

Les deux saints gallicans Saint Louis et Sainte Jeanne d’Arc, dont nous connaissons les grandes vertus, ont le privilège d’être placés à l’entrée du transept .

Saint Jacques, patron des pèlerins est représenté avec bourdon, bâton et grand chapeau orné d'une coquille. C'est aussi le patron des chapeliers. Considéré comme le frère de Saint Jean L'Evangéliste il occupait une grande place parmi les apôtres. Son culte très vivant donne lieu a de nombreux pèlerinages qui empruntent vers Compostelle les chemins de Saint Jacques .

Saint Eloi , évêque de Noyon au 7ème siècle, conseiller du roi Dagobert, est le patron des orfèvres, des serruriers, des maréchaux ferrants. Il est fêté le premier décembre : " A la Saint Eloi c'est le temps du froid ".

Saint Nicolas, patron des toiliers. Il est fêté le 6 décembre. Protecteur des enfants il est l'égal du père Noël dans quelques pays. Il est représenté devant un saloir d'où émergent trois petits enfants qu'il aurait ressuscités. C'est aussi un saint marieur comme Saint Ouen : "Nicolas marie les filles à tour de bras et souvent sans draps ". Il est célébré aussi par les charpentiers et les marins .

Saint Taurin : sa statue honore le premier évêque d'Evreux auquel Saint Ouen rendait quelquefois visite en traversant la forêt de Bord .

Saint Barthélémy, était un des douze apôtres. Patron des grainetiers il est fêté le 24 août .

Sainte Philomène : Son culte débute en 1802 . C'est le curé d'Ars Jean Baptiste Marie Vianney qui a propagé son invocation. Mais son existence n'est pas certaine . Le pape Jean XXIII l'a rayée du calendrier liturgique .

Jean Baptiste Marie Vianney : Curé du pauvre village d'Ars dans les Dombes de 1817 à 1859 s'est consacré à la conversion des âmes et son église était devenue, de son vivant, un lieu de pèlerinage. Il a été canonisé en 1925 . Curieusement sa statue se trouve à l'entrée de la petite nef, côté Est, très éloignée de celle de Sainte Philomène qu'il a tout spécialement vénérée, située à l'opposé, tout en haut de l'autre bas-côté .

Saint Antoine de Padoue , le plus populaire des saints ne peut manquer d'être là . Franciscain des débuts du 13ème siècle il a beaucoup prêché . Mais rien n'explique vraiment son soi disant pouvoir pour la recherche des objets perdus .

Sainte Barbe , vierge et martyre du 3ème siècle est, elle aussi, en bonne place en tête du bas-côté de droite. Patronne des artilleurs, artificiers, sapeurs et pompiers, elle est fêtée le 4 décembre.

La croisée du transept est formée de quatre arcs doubleaux s'appuyant sur des colonnes aux chapiteaux ornés de godrons . Quatre arcs de décharge reposant sur les piliers de la tour renforcent ce dispositif .

Dans les ailes du transept nous voyons :

- d’un côté l’autel de la Sainte Vierge qui serait du 17ème siècle avec ses deux belles colonnes torses décorées de pampres .

- de l'autre côté l'autel dédié à Saint Ouen, œuvre du 18ème siècle, sans valeur selon Emile

Chevalier .

En avant du transept le petit autel du Sacré-Cœur, à gauche, mérite notre regard . De l'autel Saint Joseph à droite il ne reste plus que la statue sur joli socle en bois .

Le maître-autel de style 17ème est surmonté d'un grand retable à quatre colonnes encadrant une Descente de Croix peinte sur toile, que le temps n'avait pas épargnée .Elle a été restaurée, au cours des années 1980, par un artiste d'Evreux, Jacky Jaillette, qui a très bien fait ressortir, dans tous les détails, ce que son créateur avait voulu montrer . Elle est assez remarquable par la finesse des traits des personnages, et surtout l'impression de lumière qui en émane, comme pour symboliser l'esprit de Dieu . Les trois autres tableaux dans le transept, également rénovés, méritent aussi l'attention . L'ensemble des quatre évangélistes peints entre les nervures de la voûte du choeur nécessiterait bien également une remise en couleur, ce qui exigerait un vrai travail d'artiste et, certainement une grande dépense .

Les boiseries qui recouvrent les murs, de la même époque que le retable, ont été déposées pour consolidation et remise en état en 1986 ; Cette opération a permis la découverte, dans l'épaisseur du mur, d'un ancien tabernacle du 12ème siècle, sinon du 11ème .

Il y a, au dessous, un renfoncement pourvu de deux bacs en pierre, qu'on appelle piscine liturgique , le tout en parfait état . La messe finie le prêtre dit-on distribuait aux pauvres les denrées alimentaires apportées par des paroissiens, puis se lavait les mains dans un des bacs. L'autre servait à purifier le calice avant de le remettre dans le tabernacle . L'eau s'en allait directement en terre par un conduit spécialement aménagé dans le mur . Dans le travail de finition des boiseries restaurées un système d'ouverture a été réalisé pour rendre visible cette découverte . Il y avait aussi des stalles en bois, entourant le chœur, destinées au clergé, qui ont été enlevées en 1985 .Elles étaient en très mauvais état. Une grille aussi, fixée en avant du chœur, a été supprimée . Il faut admettre que les dégagements effectués n'ont porté aucune atteinte à ce qui avait été originellement conçu dans la sobriété qui était une caractéristique des premières églises romanes .

Cette église est dépourvue de vitraux pouvant arrêter l'attention. Les fenêtres sont seulement dotées de vitrages modernes, plus ou moins colorés. Il y en aurait eu dans un passé lointain dont l'imagerie se rapportait à la vie de Saint Louis. Pourquoi Saint Louis? Qui peut le dire ? Les vitraux qui ornent les petites fenêtres en haut de la grande nef, assez jolis mais un peu trop sombres, ont été offerts à l'église, vers 1950, par un riche parisien connu seulement du curé de l'époque, l'abbé Le Morvan.

On a découvert aussi que le registre paroissial mentionnait les noms de 44 personnes inhumées, ‘’ ensépulcrées ‘’ à l’intérieur de l’édifice, avec indication pour 13 d’entre elles de l’emplacement exact : par exemple , pour la date du 24-8-1724, que Pierre Fleury, 74 ans, sergent à Léry, est à trois pas du 2ème pilier à droite, au dessus du bénitier, dans la nef vis à vis de la chaire . Quelle précision !

Autres particularités –

Il a existé aussi à Léry, sous le vocable de Saint Patrice, une autre église, Gothique de la première époque, fin 12ème ou début 13ème siècle. Désaffectée depuis la Révolution elle sert aujourd'hui de maison d'habitation et de grange pour une exploitation agricole. Son portail, ainsi que les petites fenêtres conservées sur le corps de bâtiment, sont bien le témoignage de son époque où l'arc brisé a remplacé le plein cintre de l'art roman .

Le Petit Saint-Ouen possède sa légende bien connue des Lérysiens. Il était représenté en statuette de bois dans un petit oratoire fixé à un arbre sacré, près d'une mare, en forêt de Bord. On le fêtait le jour des Rameaux Un culte païen aurait, à l'origine, été célébré à cet endroit que l'évêque Saint-Ouen, de passage en forêt de Bord, aurait transformé en un lieu de culte chrétien, aménagé par la suite en lieu de pèlerinage avec un modeste sanctuaire de dévotion au Saint . On peut voir le dernier habitacle et son précieux contenu dans le Petit Musée Patrimonial, que l'Association Culturelle Lérysienne a créé dans le local d'une ancienne sacristie

L’abbaye Saint Ouen de Rouen à laquelle le duc Richard II avait donné l’église de Léry en 1018 ( première construction ) a conservé son droit jusqu’à la Révolution. Sur la dîme perçue elle n'en cédait qu'un 25ème à la cure de Léry et se chargeait des menus travaux d’entretien de l'église L’abbaye de Bonport, très implantée à Léry dans cette époque a longtemps contesté ce privilège et engagé à ce sujet, sans résultat, de nombreux procès.

Dans le cartulaire de Bonport on trouve les noms des prêtres en exercice à Léry au Moyen Age. On peut aussi, à partir des registres paroissiaux dresser la liste des prêtres ayant servi au cours des derniers siècles. On n’y rencontre pas de célébrités. Arrêtons nous néanmoins au cas de l’abbé Antoine Sorel qui a été de,1692 à 1698, curé de Saint Ouen à Léry et vicaire de Saint Pierre des Damps. Ce prêtre originaire de Léry où il est né en 1666 a été poursuivi par la police royale sous le règne de Louis XIV pour avoir pendant trois ans, de 1696 à 1698, accordé la bénédiction nuptiale à une quarantaine de couples protestants. C'était peu de temps après la révocation de l'Edit de Nantes –1685- Cette complaisance à l'égard des réformés, et le risque ainsi encouru, lui ont coûté fort cher. Il a dû s'enfuir et se cacher, d'abord à Rouen, puis à Paris, en Angleterre, en Hollande, en Allemagne. Il a finalement été arrêté en 1702 en Alsace alors qu'il se croyait en sécurité comme aumônier dans un régiment de cavalerie. Il en résulta pour lui une condamnation de 13 ans de réclusion à la Bastille d'où il sortit en 1715.. On ne sait pas ce qu'il est devenu par la suite. Il a fait l'objet d'un volumineux dossier " dossier Sorel "trouvé dans les archives de La Bastille, et conservé à la bibliothèque de l'Arsenal à Paris, où il se trouverait matière à écrire une bien curieuse histoire de l'abbé Antoine Sorel .

Ajoutons, comme particularité afférente à notre église, l'existence d 'une Confrérie de Charité, érigée en 1801. Beaucoup de paroisses normandes en ont été dotées. Leur origine remonte au Moyen Age quand les grandes épidémies de peste sévissaient dans les villes et les campagnes, semant la mort à profusion . Les morts s'entassaient partout dans les maisons et dans les rues. Des hommes dévoués eurent alors le courage de s'associer pour enterrer les victimes de ces épidémies. On s'écartait sur le passage de leurs convois tellement la contagion faisait peur aux populations .

Cette institution a été par la suite très organisée ( voir livre sur " Léry, de la préhistoire à l'aube du 3ème millénaire" , édité sous le patronage de la Municipalité en 1999 ) , et s'est perpétuée afin d'assurer régulièrement tous les services funéraires, aux moindres frais pour les habitants, sous l'ascendant du clergé,. Outre cette fonction principale les charitons prenaient part aux diverses cérémonies religieuses, celles en particulier qui donnaient lieu à des processions. Les confréries se voulaient cependant indépendantes et leur histoire fait état de relations parfois tendues entre elles et le clergé, et même de quelques ruptures. La Charité de Léry a cessé d'exister en 1960. On peut voir, dans le Petit Musée Patrimonial attenant à l'église, une belle collection des vêtements, insignes, instruments, draps et bannières qu'utilisaient nos charitons .

==================

Le présent document s'inspire largement des dispositions du livre sur " Léry de la préhistoire à l'aube du 3ème millénaire " , page 18 à 27 .Il les complète par des apports et commentaires nouveaux, notamment sur la structure de l'édifice assez curieuse en dehors de sa partie authentiquement romane du 12ème siècle, que représentent le transept, le chœur et la tour carrée flanquée de sa petite tourelle, qui valent à cette église son classement dans la liste des monuments historiques de notre pays .

Certes des transformations importantes ont été effectuées au 19ème siècle dans les structures de la grande nef, des bas-côtés et de la façade . Il semble bien que, en dehors des restaurations qui s'imposaient, les mesures prises aient eu pour objet de donner à tout l'édifice une présentation architecturale selon les formes de l'art roman en vigueur au 12ème siècle . Cela permet de conférer à l'église de Léry une unité de style .